南大阪の“最後の未開発地”と言われる関西国際空港の対岸エリアで、新たな挑戦を進めています。

単なる施設の開発にとどまらず、スポーツや文化、ビジネスが交わる場をつくり、地域に新しい”経済”と”人”の循環を生み出そうという取り組みです。

今回は、このプロジェクトをリードしている経営企画室の東川(ひがしかわ)さんと代表の鶴(つる)さんに話を伺いました。

若手社員が中心となり、自由な発想で未来を描き、経営層が責任を支える。そんな新しい形で進むこのプロジェクトが、南大阪の未来をどう変えていくのか。ぜひ最後までご覧ください。

目次

(鶴)

関西国際空港の対岸にある、大阪府所有の遊休地を活用したプロジェクトです。

その土地は長年未開発のままでしたが、大阪府が「20年間の保有権を民間に譲渡し、民間の知恵と資金を使って新しい公園をつくる」という公募を出していました。

実は最初の公募のときは、我々の力では難しいと判断して見送っていたのですが、その入札が不調となり、二度目の公募が出されたことで「これは何かの縁だ」と感じました。地元でもあり、南大阪の“最後の未開発地”と言われる場所でもあるので、リスクを取って挑戦することを決めました。

弊社は2024年に上場しましたが、「社会の公器として、社会に役立つ事業をしなければならない」という思いもありました。

通常、こうした公園開発では、カフェつくるといったケースが非常に多いです。でも我々はそれだけではなく、もっと大きなビジョンを掲げました。具体的には「ビーチサッカーのワールドカップ誘致」という旗を立て、泉南ならではの可能性を見出そうとしています。

「南大阪を“国際都市”としてどう位置づけるのか」「本当の意味での国際都市とは何か」。そういった問いを軸に、このプロジェクトに取り組んでいます。

(東川)

2027年の4月を予定しています。現在は設計段階で、2026年の3月から施工を始めるというスケジュールになっています。

(鶴)

いろいろな施策を考えているのですが、背景にある問題意識は人口減少です。定住人口も減っていく中で、「関係人口をいかに増やすか」「関係人口をどうやって経済価値に変えていけるのか」ということが大きな課題であると考えています。

そこで我々はスタジアムを作り大会を実施するだけでなく、イベントやビジネスカンファレンス、アート関連の催しもできるような施設も作ります。

そうすることで、国際親善試合を観戦しながらビジネスに関する話をし、そこでビジネスマッチが生まれる。起業家が集まり、行政と企業をつなぐ取り組みや「企業版ふるさと納税」の活用につなげる。そういった「ハブ」のような場所として使っていただきたいと考えています。

遊びだけでもビジネスだけでもない、それらが融合するような場にしていきたいと思っています。

(東川)

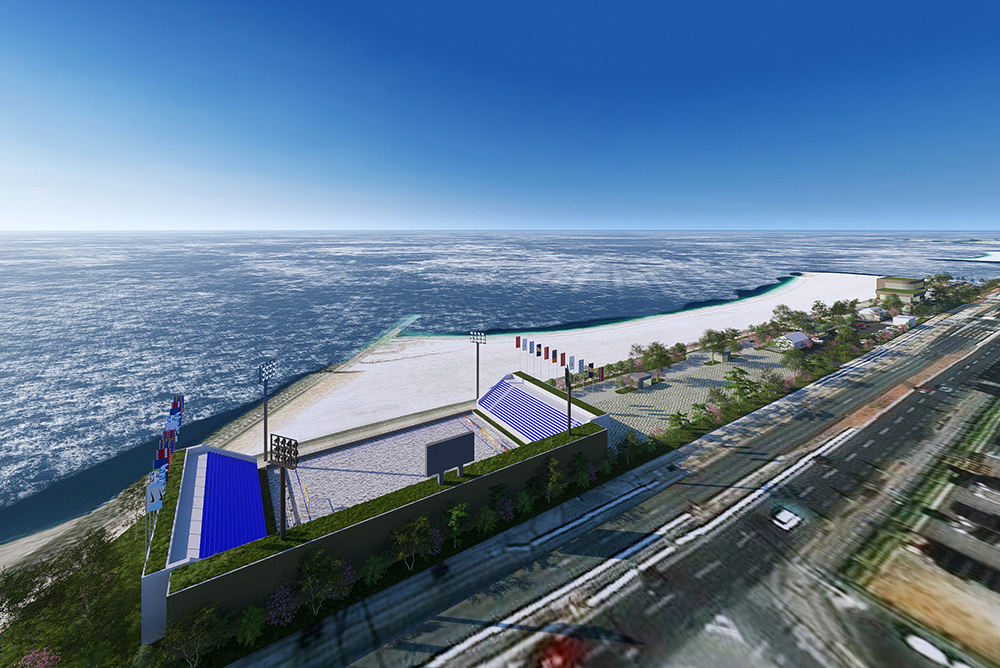

まだ企画段階なので変更される可能性もありますが、現時点での概要としては、まず「スタジアム」があり、その横に「パブリックスペース」として緑や海の景観を楽しめる公園があります。公園の隣にはイベントや会議、ホール機能を備えた「アート&ビジネスエリア」を設けます。

さらに、海に面した位置に「フードホールエリア」があり、フードコートのように食を楽しみながら休憩できる空間を用意します。そこで小規模イベントも可能にして、滞在価値や満足感を高めたいと考えています。

観光客向けの利用だけでなく、地域住民の交流拠点として機能するような、そんなビジョンを描いています。

(鶴)

一言で言うと「ナイトタイムエコノミー」を作ろうとしています。

海外では海のある街であれば、夜でも海辺を楽しめる施設が整っていますが、日本にそういった姿勢はほとんどありません。今回のプロジェクトでは、スタジアムで夜の試合を観戦したあとに「ちょっと一杯飲んで帰ろう」と思えるような仕掛けを作ります。

街全体が夜でも明るく、人が集まる場所になれば、インバウンドを迎える上でも大きな強みになります。平日の夜でも、仕事終わりに地域の事業者が集まって議論できる場所を作れば、そこでも経済が回ります。

ビジネスカンファレンスの場として経営者が集まり、先輩経営者が若手にアドバイスをしたり、交流を深めたりする。私自身もそこに参加して、地域の経営者に協力していきたいと思っています。

そうした取り組みを通じて経済が回り、地域の交流が生まれる。それこそが地方創生につながるのではないかと考えています。

(鶴)

社内でもよく話すことですが、建設業というのは本質的には“サステナビリティとは真逆の産業”です。

経済発展のモデルは破壊と創造。スクラップ・アンド・ビルドを繰り返し、新しいものを建ててマネタイズをしていくビジネスモデルです。ただ、それでは持続性がないと考えています。

我々は「建てて終わり」ではなく、施設を運営し収益を上げ、必要に応じてリノベーションしながら育てていく姿勢を大切にしています。

これからの時代に求められるのは「小さく産んで大きく育てる」モデル。

箱を作ること自体は単なるソリューションに過ぎません。

大切なのは、作った施設を活用し、そこに人が集い、地域が潤う仕組みを作ること。我々の役割はきっかけを与えることですが、それだけで終わらせたくない。だからこそ「運営」にまで踏み込み、さまざまなイベントを企画しています。

(東川)

年間を通して多様なイベントを開催できるよう既に企画は進めており、地域の方も来場者も交流できるような場にしていこうと考えています。例えば、私が美大出身ということもあり、芸術系の大学と連携して学生たちが発表できる場として利用していただくことなども企画しています。

アマチュアのクリエイターが作品を発表する場は限定されているので、この施設がその一つの選択肢となり、そうした機会を通じて学生が企業とつながるきっかけにもなればと考えています。

(鶴)

吉村知事も「これで最後のピースが埋まって、南大阪の活性化のきっかけになればいい」と記者会見でおっしゃっており、非常に期待をしてもらっていると感じます。運営部分までしっかり踏み込むことで、地域の活性化につなげていきたいと思います。

(鶴)

おっしゃる通りです。今回のプロジェクトについても、若い社員が中心となって進めるのが良いと考えています。

東川さんは新卒入社からまだ3年目です。私は舵取りは行わず、行政との対応など“顔”の部分は担いますが、実際にどう表現するかは若いメンバーに考えてもらうことが重要だと考えています。40代の私たちが考えるよりも、20代が発想するほうがワクワクするもの、良いものが生まれるはずです。

もちろん、最後のお金の部分や社会的な責任を負う部分は、私がしっかりと引き受けます。その上で、若手が自由にアイデアを出し、一緒に考えて形にしていく環境を作る。それが一番大切だと思っています。

(鶴)

東川さんとよくディスカッションをするのですが、彼女の発言や考え方に共感できる部分も多く、尊敬できるところもたくさんあるからです。「今の若い世代がどんな思考を持ち、どう社会に貢献していこうとしているのか」という点に強く刺激を受けています。

「若手に任せたい」というよりも、むしろ「私たちだけでは力が足りないから、一緒にやってもらいたい」という感覚に近いです。

(東川)

はい、すごく感じています。さまざまなことに挑戦させていただいていて、プロジェクトの資料作成も、ほとんど任せてもらいました。

コンセプトから考えさせていただき、大きな挑戦の場をいただいていると思います。任せるだけでなく、しっかりとバックアップしてくださっており、背中を押して道をつくっていただいている感覚があります。

(鶴)

たとえば、機関投資家向けの資料についても、彼女が作ったものをもとに私が説明するという形です。普段からよくディスカッションをしているので、東川さんも会社の成長戦略や「こうしたい」というイメージを理解してくれています。

(東川)

とても魅力の多いエリアですが、やはり一番大きいのは「海」という景観だと思います。

関西国際空港が近いという点も大きな強みです。空港があることで人が交わり、さらに発展できる可能性を秘めていると感じます。先日も「泉州夢花火」という花火イベントが開催され、2万5千人ほどの来場者がありました。やはりこの場所が持つ力は非常に大きいと実感しました。

(東川)

まちづくりにおいては、地域経済とコミュニティの両面で循環を生み出せるような場所として貢献したいと考えています。

たとえば、地元アーティストやスタートアップの活動を支援し、外に向けて発表できる場や実践の場として提供する。そして、その成果を見て共感する人が生まれ、新たなプロジェクトや挑戦、価値につながっていく。そういった双方向の関わりをつくれるような、柔軟で開かれた施設にしたいと思います。

こちらから積極的に発信するだけでなく、地域の方々にも自由に気軽に活用していただける場所にすることで、経済的にも、コミュニティづくりの面でも、大きな循環を生み出し、まちづくりに貢献できればと考えています。

地域貢献のためには、「まちの人がどういったことを求めているのか」という視点が非常に大切になります。「この場所ができて良かった」と思ってもらえるような空間を提供できるよう、今後も地域の方の声に耳を傾けながらプロジェクトを進めていこうと思います。