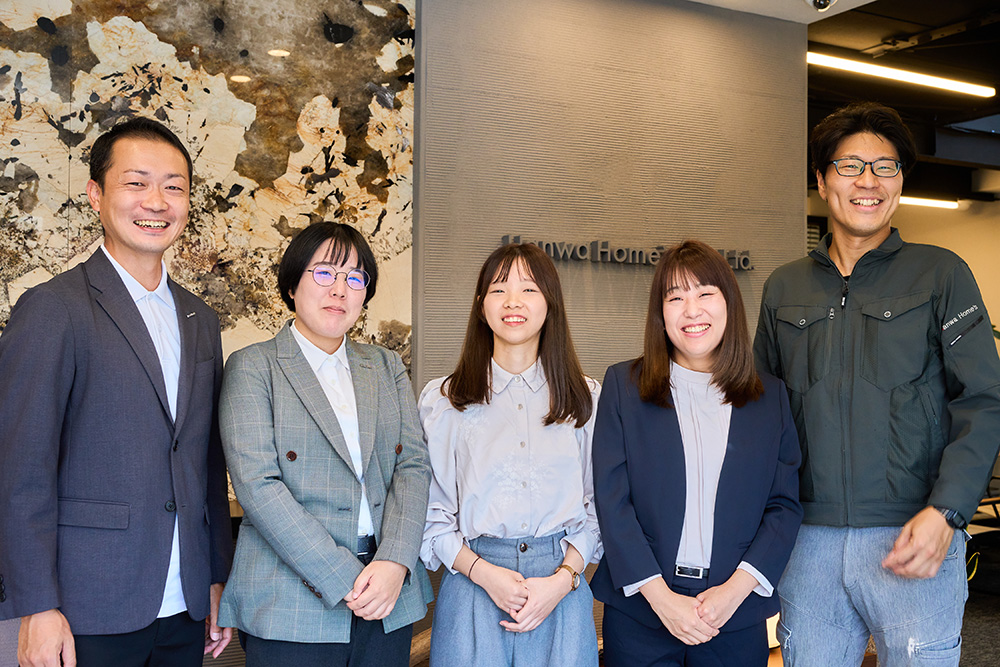

今回は、戸建て外構を担当するチームに話を伺いました。営業の小川(おがわ)さん、工事を担当する富澤(とみざわ)さん、そして設計を担う右手(うて)さん・石﨑(いしざき)さん・田中(たなか)さんの5名で構成されるチームです。

高い専門性を持つメンバーそれぞれが、「お客様が本当に求めている空間とは何か」を常に考えながら、“感動”と“安心”の両面から価値を届けています。

今回は、ハンワホームズならではのチーム体制やお客様との向き合い方、各領域でのこだわりについて、5名のスペシャリストに語っていただきます。

目次

(小川)

チームは営業・設計・工事の三つのポジションで構成されています。

営業が最初にお客様との接点を持ち、案件を受注する。その後、設計担当が具体的なプランを形にし、工事担当が現場で施工を進めていくという流れです。

(小川)

最初のヒアリングでお客様から要望や予算を伺い、設計担当が作成した初回の図面をもとに、さらに打ち合わせを重ねていきます。

平均すると3〜4回程度、お客様と詳細を詰める場を持ち、その中で完成イメージや予算感を固めていきます。

(右手)

営業がお客様からヒアリングした情報をもとに、お客様の意図や思いを読み取りながら図面に落とし込み、お客様との打ち合わせを通して詳細を詰めていきます。

お客様との打ち合わせの場では専用ソフトを用いて3Dで提示させていただき、その場でお客様の意見をリアルタイムで反映しながらプランを練り上げていきます。

(小川)

できあがった図面の最終確認として、現地で実際に使う素材のサンプルなどを用いて外観と照らし合わせることも行います。

位置関係、高さ関係などは実際に見ていただかないとイメージがつきづらい場合も多いため、現地での確認を必ず行い、納得いただいた上で契約していただいています。

(富澤)

現場での作業に関しては工事担当が主導しますが、お客様とのやり取りに関しては引き続き営業が対応しております。

営業が現場とお客様との間で架け橋のような役割を担っており、現場担当は現場、営業担当はお客様対応に集中できるような体制になっています。

各領域のスペシャリストがおり、それぞれが密に連携できている点はハンワホームズの強みだと思います。

(富澤)

個人商店のような形態も多く、一人の担当者が営業から設計、さらには現場管理までを兼任するケースが少なくありません。

ハンワホームズでは、各担当が専門領域に特化する形で案件を支える体制になっているからこそ、スピード感のある対応や専門的なアドバイスが可能になっています。

(小川)

30年以上の歴史がある会社も珍しく、これまで培ってきたノウハウと組織力の両輪が強みになっていると思います。

(小川)

たとえば、営業担当はお客様対応に集中することができるため、連絡や相談へのレスポンスが早く、安心感やストレスの少ない体験を提供できています。

(富澤)

工事担当にとっても同じことが言えます。現場に専念できるからこそ、不具合やイレギュラーな変更が発生した際の対応スピードが上がります。

(石﨑)

各領域のスペシャリストで構成されているチームだからこそ、問題が起こったときの相談先が明確であり、すぐに対応できるというメリットも大きいです。

早期の段階から迅速に対応することにより、お客様にご迷惑をおかけすることなく、価値を届けられていると思います。

(富澤)

各領域で意識していることは異なるとは思いますが、共通している点としては「お客様が本当に求めていることは何か」を丁寧に把握した上で、プロ目線でもう一段階上の提案をする、ということだと思います。

(右手)

SNSなどで施工事例を簡単に見ることができる時代なので、具体的な要望を持ち込まれるお客様も多いですが、背景にある理由を必ずお伺いするようにしています。

たとえば、「カーポートが欲しい」という要望の裏には「車を雨から守りたい」「子どもの乗り降りを楽にしたい」といった生活上のニーズがあります。

単なるデザイン的な要望をそのまま受け入れるのではなく、その目的を深掘りすることで、より適切な提案を行うようにしています。

(小川)

同じように「ウッドデッキが欲しい」という要望も、実際には「庭でバーベキューを楽しみたい」という暮らし方に関するニーズが隠れていることがあります。

その場合、ウッドデッキではなくタイルデッキの方が適しているケースも少なくありません。

お客様の本当のニーズを引き出し、プロの視点で提案することで「暮らしの価値を高める外構」を実現しようと心がけています。

(小川)

外構は打ち合わせから完成までの期間が長く、多くのお客様にとって初めて、あるいは数少ない大きな買い物になります。わからないことも多く不安やストレスを感じる場面が非常に多いのが特徴ですので、営業としては、完成までお客様がストレスフリーに過ごせるようにすることを意識しています。

たとえば、初回の打ち合わせでは、アイスブレイクの時間をしっかり取り、家族構成や新居準備の状況などを伺いながら、自分自身のこともお話しして信頼関係を築くようにしています。「どんな人が担当なのか」という担当者に対するストレスを少しでも減らすことが目的です。

金額面の不透明さも大きなストレス要因となるので、可能な限りその場で見積もりの目安を提示し、持ち帰りによる待ち時間を減らすようにもしています。日頃から価格や仕様に関する知識をアップデートしておくことが重要になるため、日頃からインプットを行うようにしています。

デザインに関しても、SNSやネットの情報を参考にされた希望が多いですが、それが適していると判断すれば後押しし、そうでない場合には否定するのではなく代替案を提示します。

打ち合わせの各場面で生じる不安や疑問を先回りして取り除き、最後まで安心していただけるよう努めています。

(右手)

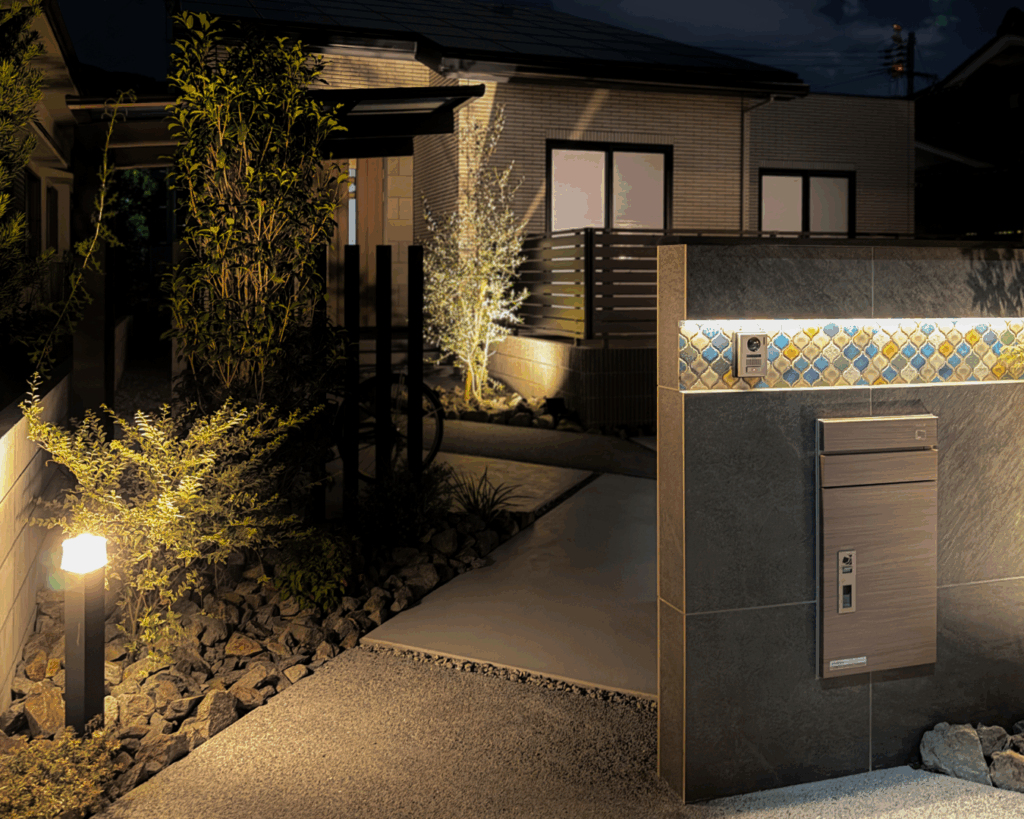

設計の立場として意識しているのは、自分の“作品”を作るのではなく、そこで暮らす”お客様のための空間”を形にすることです。

当たり前のことではありますが、そこで実際に住むお客様のことを第一に考え、デザイン的に良くても「お客様にとっては良くないかもしれない」という可能性などを常に考えながら設計を行っています。

(右手)

完成直後の美しさだけでなく、数年後にどのような状態になっているかまで想像しながら図面を描くことを心がけています。たとえば、植栽であれば成長した後の姿やメンテナンスのしやすさなどを考慮します。

その他にも家族構成の変化などを踏まえて将来的に必要になるかもしれないスペースをあらかじめ設計に盛り込むなど、先を見据えたデザインを意識しています。

(田中)

私自身、小さい頃に実家を新築しており、その際にはあまり外構のことについて検討はしなかったのですが、できあがった外構がとてもおしゃれで、今でもすごく気に入っています。

そういった空間やその先の理想の生活をお客様に届けるためには、右手さんのおっしゃるように、長期的な視点や機能面といったデザイン以外の観点が重要になると感じています。

私は新卒として今年度入社し、まだ一人前とは言える段階ではありませんが、そういった視点を吸収していきながら、お客様が求めている空間を提供していきたいと思っています。

(石﨑)

総じて、「そこで生活するお客様の視点に立つ」ということを意識していると言えます。たとえば、毎日通るアプローチ一つでも、素材や形によって利便性は大きく変わります。

田中さんがおっしゃっている通り、“かっこいい” “かわいい”といったデザイン性だけでなく、機能性もしっかりと踏まえた上で設計を行うことが重要です。

実際の使い方や施工方法を想像しながら図面を描き、完成後に「見た目は良いが使いづらい」「使いやすいけど思っていた見た目や印象と違う」といったことが生じないよう配慮しています。

(富澤)

工事の役割は「最後の砦」であると考えており、図面通りに施工することは当然なのですが、意識的に「間違い探し」をするようにしています。

施工を始めて形にしてしまうと、そのまま引き渡しになるため、最終チェックを行うことができるギリギリのタイミングであると考えています。

たとえば、コンクリートの勾配が急すぎる場合には滑りやすくなる場合もあるため、仕上げ方法を変更する提案を行います。大きな金額変更を伴わない範囲内で、最大限実用性を高められる選択肢がないかを探すようにしています。

お客様とやり取りすることが多い営業だけでなく、設計や現場の担当者もお客様への価値を常に追求することで、今後も「お客様にとって本当に良い空間」を提供していきたいと思います。