ハンワホームズでは、2025年度より施工管理職において初めて新卒採用を実施しました。従来、中途採用を前提としてきた職種であり、新卒配属は会社としても新しい試み。

そんな中、入社からわずか4ヶ月で現場の主担当を任されるまでに成長したのが、2025年度の新卒社員である土井(どい)さんです。

建築とは異なる分野を学んできた彼女が、施工管理の現場にて、日々何を見て、何を感じているのか。自身の言葉で語った、仕事のこと、職場のこと、そしてこれからのこと。

目次

京都芸術大学の映画学科で4年間、映画制作に取り組んでいました。私の大学では企画から上映までをすべて学生だけで進めていたのですが、私は主に「企画や脚本をどう形にするか」を考えて動く役割を担っていました。

たとえば、作品ごとに適したロケ地を検討し、候補地が決まれば使用許可の申請や交渉を行うなど、いわゆるプロデューサーに近い立場で制作を進めていました。他にも美術セットをつくったり、学内での上映会の装飾や準備を担当したりと、作品づくりを支える動きが多かったです。撮影現場やイベントでは、関わるメンバーに役割を割り振って動いてもらうこともよくありました。

自分が手を動かして作品をつくるというよりは、全体を支える立場で4年間活動してきました。

つくっているものは違いますが、やっていることの本質は今の仕事とほとんど同じだと感じています。

映画の美術制作では、デザイン担当の同級生やその周囲のメンバーのサポート役として、「一番作業しやすい状態になること」を意識して動いていました。必要な道具や素材をそろえたり、環境を整えたりすることが自分の役割でした。そういったところが、「現場の職人さんたちが作業しやすい環境を整える」という施工管理の仕事とすごく似ているなと感じます。

「今なにが必要か」は常に意識するようにしていて、学生の時も「もしかしてこれ探してる?」と考えて渡してみると、「ちょうど探してた」というやり取りがよくありました。

職人さんに対しても同じで、今やっている作業を見て「じゃあ次はこれが必要になるかな」とか、「その前にこれを用意しておいたほうがいいな」とか、先を読んで動く、という部分は学生時代の経験がすごく活きているなと思います。

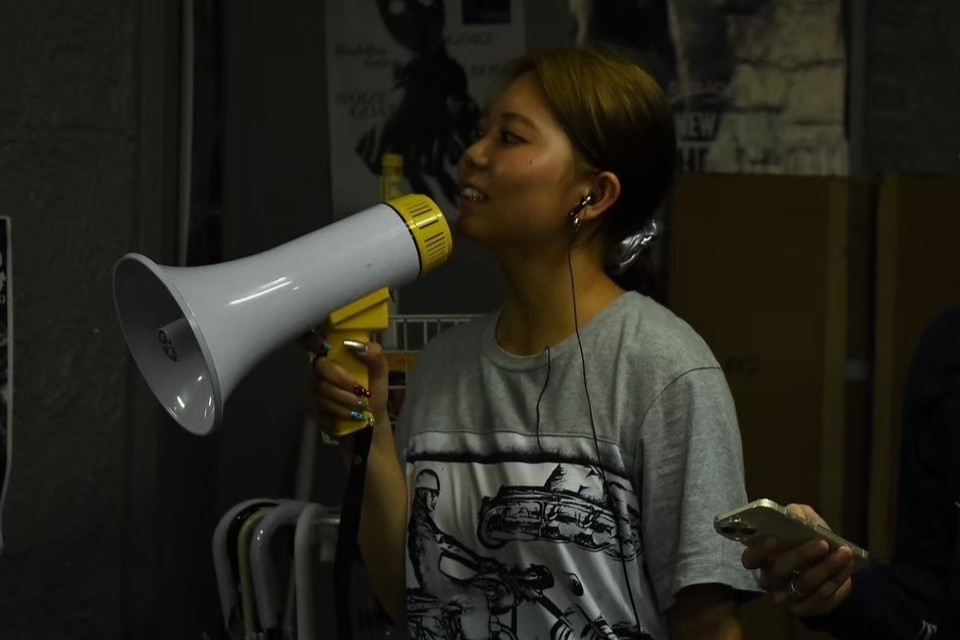

▲ 学生時代、映画製作現場での土井さん。

2ヶ月間の研修を経てから施工管理の配属となり、現場で先輩に同行しながら実務を学んでいるところです。

現在は大阪府貝塚市にある「二色の浜」という場所で、ヴィラの建設工事に携わっています。

9月初めの完成を目指して、まさに大詰めの段階です。大規模なプロジェクトであり多くの業者さんや職人さんが関わっていることから、「どのように指示を出すか」「どう動いてもらうか」といった調整が重要になります。自社の職人さんと一緒に作業に入ることもあります。

簡易的な作業もあれば、本格的な現場作業に入ることも多いです。

例えば、実際にコンクリートを流して均す作業を担当したこともあります。職人さんと同じように作業する日もあれば、必要な資材を運んで作業しやすい環境を整える日もあります。配属当初に比べると、トンカチの扱いにもだいぶ慣れてきました。

こうした作業は施工管理としてはイレギュラーかもしれませんが、現場を体験できる貴重な機会だと思っています。

まず現場に直行することが多いです。

職人さんより早く到着できるように心がけていて、朝8時から8時半には現場に入ります。早めに現場に到着することで、その日に行う作業の準備を行い、”職人さんが作業をしやすい環境”を整えます。その後は職人さんと作業に入りながら、進捗管理を行います。

作業終了後は、施錠や進捗報告を行い、翌日に必要な工具があれば会社の置き場に戻って準備をし、帰宅するのが基本的な流れです。

現場での作業中はもちろんですが、車での移動中や、本社や支店では別の部署の先輩にも質問や相談をしながら、施工管理としての独り立ちに向けた準備を進めています。

今は先輩に同行することがほとんどですが、メインで動かせてもらった工事が一件あります。小学校のブランコの長さを調整する公共工事で、自分から「やってみたいです」と希望して任せてもらった現場でした。

作業自体は、ブランコの鎖を短くして安全な高さにするというシンプルなものだったのですが、公共工事ということもあり、PTAや教育委員会への資料提出・申請、作業のタイミングを子どもたちがいない夏休み期間に合わせるなど、準備段階から気を配ることが多くありました。万が一子どもたちが近づいてきた時に備えてコーンを立てておくなど、安全管理にも意識を向けながら取り組みました。

特に印象に残っているのが、工事が終わったときの子どもたちの反応です。しばらくブランコが使えなかったようで、「もう使える?」「できた?」と笑顔で寄ってきてくれて、その姿がとても嬉しかったです。工事自体は小さなものでしたが、人の喜ぶ顔を直接見られたことで、仕事におけるやりがいを実感しました。

「目の前の作業」だけではなく、「その先で使ってくれる人の安心や安全」を考えて工事をしたいという気持ちが強くなりましたし、会社の人や職人さん以外の方と初めて向き合った現場でもあったので、「お客様を大切にしたい」という思いがより明確になったきっかけにもなりました。

はい。「ここなら社会に貢献できる」と感じ、自分の価値観とも重なると思いました。特にそう実感したのは、最終面接で社長とお話ししたときです。

その際に聞いたのが、2018年に関西を直撃した台風21号のエピソードでした。当時はインフラにも影響が出るほどの被害で、戸建てでもカーポートの屋根が飛ぶなど外構にも多くの被害が発生し、工事の依頼が殺到したそうです。

その状況下で鶴社長は、「まずライフラインに関わる仕事を優先する」と判断し、一般住宅よりも復旧対応を優先されたと伺いました。ハンワホームズのバリューに「公益思考」という言葉がありますが、それを理念ではなく実践として体現している会社なのだと感じ、強く惹かれました。

※公益思考:徹底して相手目線に立ち、損得ではなく、「役に立つこと」に価値を置く。

とにかく「トライさせてくれる環境」があることです。施工管理に新卒が入ったのは私が初めてで、先輩方もどう育成するか手探りの状態でした。

私は「考えるよりまずやってみたい」タイプなので、その思いを伝えたところ、「じゃあやってみよう」と背中を押してくださり、挑戦の機会をたくさん与えてもらいました。支えてくださる先輩方のおかげで、自分の成長を実感できることが非常に多く、とても感謝しています。

現在同行している二色の浜の案件を担当しているマネージャーが、他にも複数の現場を担当しています。そのため、先輩が別の案件に行く日には、私1人で二色の浜の現場を担当させてもらっています。

もし自分が先輩の立場なら「新人に任せるのは不安だ」と思うはずなので、挑戦の機会を頂いていると感じます。

入社前から「誰かのために」「社会のために」という思いは持っていましたが、入社してからその気持ちはさらに強くなりました。

特に今のマネージャーはとても身近な存在で、いつも支えてくださっている方です。ただ、そのマネージャーが非常に忙しい状況でもあるので、「自分がもう一人のマネージャーになって負担を半分にしたい」と伝えていて、それが今の大きなモチベーションにもなっています。

一番大きな目標は、社長が描くアイデアや企画を実現できる存在になることです。社長が目指している地域社会の未来は、私自身も「一緒に実現したい」と心から思えるものばかりで、その構想を形にしていくことが最終的な目標であり、夢でもあります。

もう少し身近な目標でいえば、職人さんから信頼される施工管理者になることです。「土井さんの現場はやりやすい」と言っていただけるように、細かな部分まで気を配れるようになりたいと思っています。

マネージャーをはじめ、社内には尊敬できる先輩がたくさんいますので、皆さんから日々できる限り多くのことを吸収し、一日でも早く施工管理として一人前になり、お客様や社会に大きな価値を提供できる人間になりたいと思います。