「本当に向き合うべきクライアントは誰なのか」。

この問いを出発点に、ハンワホームズは下請け依存の構造から脱却し、「人の暮らしに寄り添う」という本質を追求してきました。

やがて外構・造園にとどまらず、内装、さらにはまちづくりへと事業領域を広げ、空間を通じて地域と人々の暮らしを豊かにする挑戦を続けています。

「感動」と「安心」を両立させる空間づくりとは何か。その思想と取り組みについて代表取締役の鶴(つる)厚志さんに伺いました。

目次

空間についてお話する前に、まずは我々の産業についてお話させてください。

我々の事業は「外構工事業」「造園業」に区分されますが、この業界はどうしても下請け依存型になります。ハウスメーカーから案件をいただき、その指示に従って仕事をする、という形です。

私がずっと疑問に思ってきたのは「クライアントは誰なのか?」ということでした。

仕事を発注してくれるのはハウスメーカー。

でも、本当に向き合うべき相手は、家を建てるお客様ではないか。

「家は3回建てないと納得いくものができない」と言われていますが、それは下請けの業者さんたちが本当のお客様を見ていないからでは、と思います。

たとえば、誰もが理想の家を思い描くとき、大きな窓やテラスを作り、光や風を取り入れ、開放的に暮らしたいと想像すると思います。ですが外構業者がきちんとお客様とコミュニケーションが出来ていない場合、結果的に「丸見えの家」になってしまう可能性もあります。

目隠しのフェンスがなければ、大きな窓を作ってもカーテンを閉めざるを得ず、暗いリビングになってしまうのです。

我々がすべきことは、単に家をつくることではなく、「空間づくりの本質」を捉えた上で設計・施工を行うことです。似たような住宅ばかりが建っている現代の街並みを見ると、産業としてそうした空間づくりができていないのが現状だと考えます。

業界の成り立ちが関係していると思います。戦後の日本では住宅不足を背景に工業化住宅が一気に普及し、ハウスメーカーという仕組みが立ち上がりました。国の補助金や政策も後押しとなり、量産型住宅がスタンダードとして定着しました。

これは産業の形成につながった一方、多様性が求められる今の時代には、必ずしもプラスに働いていない面もあります。

私たちの領域は「自然を取り入れながら空間をつくる産業」だからこそ、空間が人や社会にどんな価値をもたらすのか、を常に考えています。今は「空間の価値を、暮らし方やライフスタイルにどう合わせていくか」が問われていると日々感じます。

しかし、ハウスメーカーやゼネコンの下請けでいるだけでは、そうした提案はできません。だからこそハンワホームズとしては、“空間づくり”を通してまちづくりにも関わり、企業としての価値、ひいては産業としての価値を高めていこうとしています。

その通りです。空間というものはシームレスなものなので、屋外だけ考えても、屋内だけ考えても本質的な価値を提供することはできず、両方について考える必要があります。

弊社の強みや特異性として外構や造園をブランドとして押し出していますが、内装も対応できるだけのノウハウや人材は揃っています。屋内外を両方とも対応できる業者さんはなかなかいないと思います。

▲ CANAI 西宮研修センター

まず「施工管理の文化」が屋外と屋内とでまったく異なります。建物の場合、基礎も壁もまっすぐで、雨が降っても屋根の下で作業でき、安定した空間の中で建築が進みます。

一方で屋外の庭はそうはいきません。凹凸や高低差があって、雨が降れば作業ができませんし、水もたまります。両者は施工管理のスキームが根本から異なるというわけです。

その他にも、管理する職人さんの質も違えば、求められる内容もまったく異なります。企業として考えれば、自社にとって得意な領域で、利益が出やすい方へ流れていくのは自然なことです。

お客様の満足や産業の発展を追求するためには、「空間」を提供する幅広いソリューションを持っておく必要があると考えているからです。

弊社は戸建て住宅だけでなく商業施設も扱っており、「個人のプライベートな空間」から「パブリック性のある空間」まで対応することができます。

今後は「土地そのもの」にも関わっていこうと考えていますし、最終的にはまちづくり全般に参入し、「このまちはどうあるべきか」という視点まで踏み込んでいきたいと思っています。

経営を始めた最初の3年間ほどは、とにかく必死で「下請けの作業」として仕事をこなすだけの日々でした。

そんな中で、お客様から「イメージと違う」と叱責を受けたことがありました。当時の私は「ハウスメーカーの指示どおりに施工しただけなのに、なぜ怒られるのか」と疑問に感じていました。

当初は「もっとこうした方が良いのでは」と改善点を考える余裕もありましたが、下請けに徹するうちに、目線が“ハウスメーカーだけ”に固定されてしまい、その先にいるお客様や、自分たちが提供すべき価値を考えられなくなっていたのです。

そんな時、ある職人さんから「事前に相談してくれたら、お客様の要望にも応えられたのに」と言われました。その一言で、職人さんの存在や力にも意識が向くようになりました。

彼らには高い技術があるのに、「言われたことだけやる」という枠に押し込められており、その状況に私自身ももどかしさを感じるようになりました。

しかし、もし私たちの立場が強くなれば、お客様と直接つながり、本人の要望を聞き出すことができ、職人さんの技術やアイデアももっと活かせるはず。そう考えるようになりました。

この経験をきっかけに、「お客様の声を取り入れた設計」という視点が芽生え、できることの幅も少しずつ広がっていきました。今では公共施設づくりにも携わるようになり、PFI(公園などの公共空間の設計)事業にも展開が進んでいます。

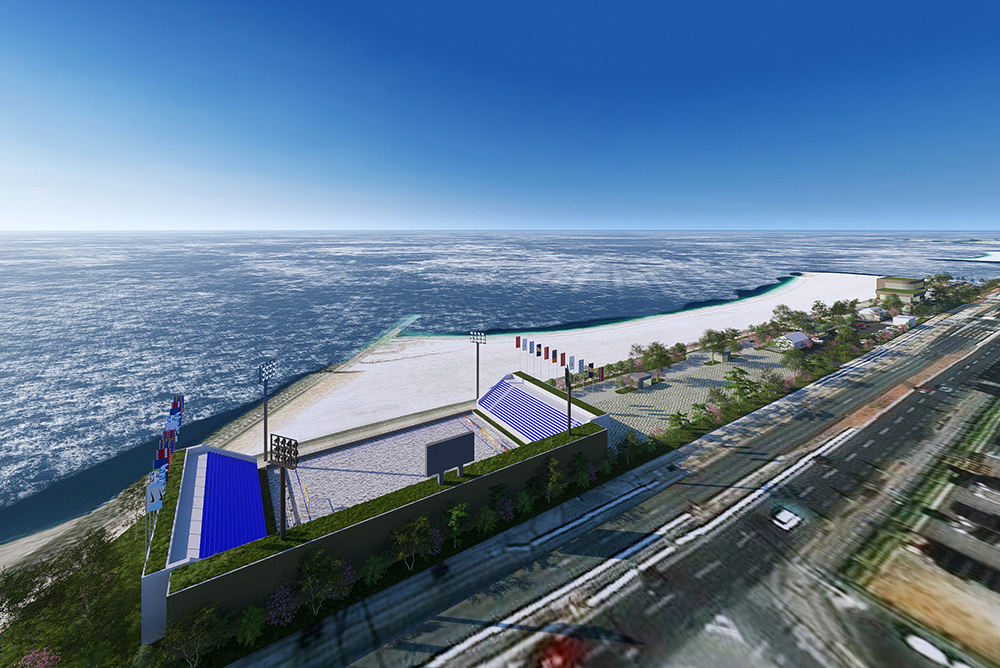

▲ Park-PFI事業 りんくう公園(中地区)「ブリッジパーク」イメージパース

2021年、2022年くらいから徐々に形になり始めていましたが、2024年の東京プロマーケット上場はとても大きな一歩になりました。

行政の方を含め様々な方からお声がけいただけるようになり、一気に領域が広がりました。

私は「ビジネスは地の利が重要」と考えていますが、泉南にはその地の利があります。泉州地域に限らず全国で色々な施設を手がけていますが、ここには関西空港というインフラがあり、全国各地にすぐアクセスすることができるという利点があります。

もう一つは、地方創生の視点です。泉南は人口が5万〜6万人規模ですが、この規模感は地方創生の文脈で見ると非常にやりがいのあるサイズ感です。

弊社としても、泉南に本社を置いていながら採用が非常に順調で、若い人材がどんどん泉南へと集まっており、人口増加にもつながっています。

おっしゃる通りです。たとえば我々が公園をつくり、クライアントを呼んでイベントを開き、泉南に来た従業員が暮らしまで楽しめるような仕掛けをつくることができれば、関係者全員が喜びを感じることができます。

また、昔から「自分が住んでいる地域が豊かになってほしい」という思いがあり、それこそが私の事業の源泉でもあります。

その範囲が”自分の生活圏”から”全国規模”へと広がり、今の事業につながっていると言えます。

泉南市の市長ともよく話をするのですが、たとえば泉南のJR和泉砂川駅に降りたときに、「泉南に帰ってきた」と感じられる風景がないな、と感じています。

どの駅もだいたいロータリーとコンビニと塾が並んでいますが、駅に降り立った瞬間に「このまちに来たな」と感じられる、そんな風景が必要だと思います。それが“まちづくり”というブランディングのひとつであり、まさに我々の産業が提案していくべき領域です。

そういう意味では「グラングリーン大阪」は素晴らしいと思います。

本来なら、梅田のど真ん中に芝生広場を作るのは非効率に見えます。あの一等地は収益施設にすべきだ、と考える人もいるはずです。でも、結果的にあの芝生が梅田全体の価値を最大化していると私は思います。

訪れる人も変わり、入居する企業も変わり、優秀な人材も集まって経済圏が生まれている。我々の産業がやるべきことはそういうことで、要するにプラットフォームビジネスです。

ただし、空間が先にあるのではなく、人のニーズや思いがあってこそ空間ができる。この順番を間違えてはいけないです。

これまでの日本は投資ファーストでした。

「道を作れば人は動く」と考え、まずインフラを整備する。でもその結果、使われない空港や無駄な施設が各地に生まれてしまっているのが現状です。

本来は「この地域は何を求めているのか」を丁寧に聞き取り、課題を理解した上で必要な施設や空間を考えるべきだと考えます。

我々が今取り組んでいる「ブリッジパークプロジェクト」はまさにそれを体現しようとしています。地域の人たちの声をヒアリングし、「こんなものがあればもっとまちが発展する」というソリューションを提供する。その延長線上に建設があるだけであり、本質は常に地域のニーズにあると考えています。

そこには生活をしている人たちがいる。

その人たちのニーズを踏まえて、その地域の強みを活かしながら、人々の生活を豊かにするソリューションとして空間を提供する。

それが我々のすべきことです。

いろいろあります。たとえば、泉南市と大阪市では土地の価格がまったく異なります。だからこそ、泉南では大阪市内では難しいような“ちょっと遊び心のあるビジネス”が形にできます。

現在進めているビーチサッカースタジアムの構想もその一つです。大阪市内で同じことをしようとすると莫大なコストがかかり、事業として成立させるのは現実的ではありません。しかし泉南であれば、土地の価格だけでなく、海が近くにあり、ビーチサッカーチームも存在しているという環境が整っています。

▲ 泉南市と協定を結ぶビーチサッカーチーム アヴァンチ大阪

ビーチサッカーは世界的にも注目される競技で、そのチームが泉南市にあり、地域の方々が日常的に応援しているという土壌があります。

そこに私たちが「建築」というアプローチでスタジアムをつくることで、競技自体の発展だけでなく、将来的には幼稚園や小学校といった教育分野にも広がっていく可能性があります。まさに泉南という地域の“地の利”を活かした取り組みです。

我々の役割は「感動する空間をつくる」ことだけでなく、「生活のインフラを守る」という責任も同時に担っていると考えています。

その意識が強く芽生えたのは、2018年に台風で関西空港連絡橋が損壊した時です。災害時にすぐ動ける体制や組織を持っておくこともまた、地域に根ざす企業の使命だと痛感しました。

建設業界は小さな会社が生まれては消えていくことが多い世界ですが、私たちは事業の形を変えながらでも街を支え続ける“安定した存在”でありたいという思いがあります。実際に泉南市とは、緊急時に車両や人員を無償で提供する契約も結んでいます。

ただ、インフラ的な安定性だけを追求しても人は感動しません。

逆に感動だけを追い求めると飛び道具的な会社になってしまう。その間のバランスをどう取るか、そこが我々としての大きなテーマです。

見方によっては矛盾する概念である「感動」と「安心」ですが、この2つを高い水準で両立させることこそが、私たちが空間という手段を通じて社会に価値を提供し続けるための軸だと考えています。